Es ist Samstag. Ich sitze auf unserer kleinen Terrasse und genieße die Ruhe und den leichten Wind, der vorbeizieht. Nun bin ich also schon über zwei Monate hier und inzwischen fühle ich mich schon sehr zuhause. War anfangs alles immer fremd und aufregend, wirkt nun alles viel vertrauter und alltäglicher. Eine gewisse Routine pendelt sich ein, sowohl in der Arbeit als auch zuhause. Arbeiten, Kochen, Einkaufen, Putzen, Wäsche waschen, Freizeit – langsam komme ich in den Rhythmus. Daneben haben wir nun schon seit einem Monat Unterricht in der Sprache Luganda. Die Sprache an sich ist nicht besonders kompliziert, trotzdem ist sie einfach komplett anders als alle anderen Sprachen, die ich bisher kannte, sowohl im Satzbau als auch bei den Vokabeln. Erst jetzt fällt mir auf, wieviele Parallelen es z.B. zwischen Englisch und Französisch gibt, zwei Sprachen, die ich bisher doch als ziemlich unterschiedlich betrachtet habe. Wir machen aber auf jeden Fall Fortschritte und für einfache Kommunikation wie z.B. Grüßen oder das Verhandeln über Preise reicht es schon. Das ist sehr praktisch, denn sobald man ein paar Luganda-Wörter in das Englische einbaut, merken die Menschen, dass man nicht komplett neu hier ist und beim Preis nicht so leicht übers Ohr gehauen werden kann.

Außerdem haben ich und Jakob immer noch große Pläne für unser neues Zuhause. So suchen wir z.B. momentan nach günstigen Paletten, um uns auf unserer Veranda eine Couch zu bauen. Außerdem soll die die Veranda mit Passionsfrucht-Pflanzen begrünt werden, die wir gerade in Töpfen heranziehen. Neben unserer Wohnung hinter dem Wasserturm befindet sich eine kleine Fläche, die wir beackern wollen, um unsere Tomatenpflänzchen einzusetzen. Letztens haben wir uns aus alten Brettern einen Topf gebaut, in dem ein Orangenbaum und Kräuter sollen. Die Samen haben wir von Samuel, einem ehemaligen Freiwilligen, der uns letztens besucht hat, mitbringen lassen. Und dann ist da natürlich noch das Lehmofenprojekt, das wir mangels eines Ofens demnächst angehen wollen…

Wir befinden uns inzwischen mitten in der Regenzeit, die noch bis November anhalten wird. Es regnet nun häufiger als nach meiner Ankunt in Uganda, vor allem Nachts gibt es öfter Schauer und es kühlt auf ca. 18 Grad ab. Insgesamt ist das Klima hier aber doch relativ ausgeglichen, d.h. es kann auch jetzt in der Regenzeit ziemlich warm und sonnig werden oder in der Trockenzeit wöchentlich regnen. Das liegt nicht zuletzt auch am Viktoriasee, der ausgleichend auf das Klima wirkt und regelmäßig feuchte Luftmassen produziert. Somit hat es ganzjährig warme Temperaturen und trotzdem ist alles um mich herum wunderbar grün.

Hier mal ein paar Eindrücke aus Jinja. Durch Klicken werden die Bilder größer.

Erfreulicherweise ist inzwischen endlich auch Schwung in meine Visum-Angelegenheit gekommen. Wir sind ja mit einem für 90 Tage gültigem Touristenvisum eingereist, das am 10. November auslaufen wird. Da unser Freiwilligenvisum immer noch nicht gestatten wurde, sind wir in letzter Zeit ein wenig unruhig geworden angesichts der ungewissen Lage und der drohenden Ausreise. Nun habe ich aber endlich meinen „Approval Letter“ bekommen, mit dem ich nochmal zu drei Ämtern und zur Einwanderungsbehörde nach Kampala muss, bevor ich endlich mein Visum bekomme. Leider hat Jakob bis jetzt immer noch keine Nachricht von der Behörde bekommen.

Auch in der Arbeit bei FABIO pendelt sich allmählich eine gewisse Routine ein, auch wenn die Aufgaben täglich variieren. Am meisten Zeit nimmt nach wie vor das Fahrradambulanz-Projekt ein. Inzwischen sind alle 5 Ambulanzen so gut wie fertig. Nun müssen noch die vier Fahrräder, mit denen die Ambulanzen gezogen werden sollen, final hergerichtet werden und eine gute Kupplung für den E-Scooter gebaut werden, der eine Ambulanz in einem hügeligeren Gebiet ziehen soll. Für das Handover der Fahrradambulanzen an die VHTs, die Village Health Teams, haben wir eider immer noch keinen endgültigen Termin finden können. Da die deutsche Botschaft in Kampala das Projekt gesponsert hat, soll sich der deutsche Botschafter anwesend sein. Dieser hat aber leider nicht so oft Zeit. Inzwischen habe ich aber schon Einladungen an die Menschen in den Dörfern, die VHTs, Lokalpolitiker und den deutschen Botschafter Dr. Conze verfasst. Für den Übergabetermin gibt es noch viel zu organisieren, deshalb wird mich die Sache wahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigen. Wie es danach weitergeht ist noch nicht ganz klar, möglicherweise mit einem eigenen Projekt. In meinem Kopf nimmt derzeit immer mehr die Idee vom Bau von Lastenrädern Gestalt an, die hier in Jinja gut zu gebrauchen wären. Davon werde ich euch aber noch berichten sobald die Pläne konkreter werden.

Insgesamt macht mir die Arbeit immer noch viel Spaß, vor allem die Vielfalt an Aufgaben, die zu erledigen sind. Manchmal würde ich mir aber ein bisschen mehr Kontinuität wünschen, beispielsweise dass es zu bestimmten Uhrzeiten bestimmte Aufgaben gibt, ohne dass man lange überlegen muss. So habe ich relativ viel Freiheit was die eigene Zeiteinteilung angeht. Das ist auf jeden Fall befreiend, manchmal aber auch eine kleine Herausforderung.

Hier ein paar Bilder vom Bau der Amulanzen:

Des Weiteren beginnt FABIO gerade, eine neue Langzeitpartnerschaft mit einer britischen Organisation namens „All We Can“ aufzubauen. Diese wollen uns langfristig mit verschiedenen Ressourcen wie Know-How und Geld unterstützen. Vor allem letzteres wird von FABIO sehr gebraucht, da man eigentlich chronisch unter Geldmangel leidet. Für neue Projekte wie z.B. das Ambulanzprojekt werden normalerweise mittels Proposals Sponsoren gesucht. Da diese aber nur in ganz seltenen Fällen auch für die benötigten Personalkosten aufkommen, muss von den Spendengelder immer ein kleiner Teil abgezwackt werden, der dann hoffentlich einige Zeit für Personal, Strom, Miete, etc. reicht. „All We Can“ hat zum Auftakt der Zusammenarbeit eine Beraterin finanziert, mit der wir einen „Organisation Development Process“ durchlaufen sollen. Dafür treffen wir uns für zwei Tage im Konferenzraum einer benachbarten NGO und reden über allgemeine Fragen wie gute Kommunikation oder was eine Organisation ausmacht. Durch verschiedene Gespräche mit den Mitarbeitern versucht die Beraterin, mehr über FABIO zu erfahren und mögliche Probleme auszumachen. Außerdem werden mehrere Umfragen erstellt, die sich an die Menschen richtet, mit denen FABIO zusammenarbeitet, also z.B. die Menschen in den Dörfern um Jinja. Dieser ganze Prozess wird sich wohl noch eine Weile hinziehen. Am Ende soll ein sogenannter „Organisation Development Plan“ herauskommen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt und inwiefern dieser unsere zukünftige Arbeit beeinflussen wird.

Was ist sonst so noch so passiert in letzter Zeit? Zum einen mal der 19. Geburtstag von Jakob, meinem Mitbewohner, den wir gebührend im „Bourbon“ und später im „Office“ gefeiert haben.

Das darauffolgende Wochenende machen wir eine Fahrradtour. Ich habe mir von FABIO ein etwas zu kleines Mountainbike ausgeliehen, Jakob fährt mit einem Damen-Stadtrad. So optimal ausgerüstet wagen wir uns mitten in die ugandische Pampa. Der Plan ist, erstmal den Nil zu überqueren und auf der anderen Seite am Ufer des Viktoriasees entlang zu fahren. Erstmal läuft alles wie geplant: Über den an die alte Eisenbahnbrücke aus der Kolonialzeit angehängten Fußgängerweg geht es in den Vorort Bukaya und weiter entlang der Eisenbahnstrecke. Irgendwann fällt uns aber auf, dass wir uns immer weiter vom See entfernen. Da, wo eigentlich der See sein sollte, sind jetzt Berge. Uns kommt der Gedanke, dass man von dort oben bestimmt einen guten Blick auf den See haben müsste. Also ändern wir unseren Plan und steuern geradewegs auf den höchsten Gipfel zu. Die Gegend wird immer ländlicher, man sieht immer mehr runde Lehmhäuser. Je mehr wir uns von Jinja entfernen, desto exotischer kommen wir uns als Weiße vor. Während wir in der Stadt meist gleichgültig betrachtet werden und nur zur einfacheren Kommunikation „Mzungu“, also Weiße, genannt werden, winken uns hier von überall her Kinder zu, laufen uns hinterher oder stimmen „Mzungu-Mzungu-Mzungu“-Sprechchöre an. Das wird mit der Zeit ganz schön anstrengend, die Erwachsenen uns belustigte und mitleidige Blicke zu. Auch die Wege werden mit der Zeit immer abenteuerlicher, steiler und von Sturzbächen ausgewaschen. Irgendwann finden wir den richtigen Weg, der uns zu einem Gipfel führt. Wir lassen die Fahrräder stehen und gehen die letzten steilen Meter zu Fuß. Die Aussicht ist atemberaubend. Wir sind zwar gar nicht mal so hoch, aber man hat einen wunderschönen Blick über den See, die Inseln, Jinja und die Nilquelle. Die Anstrengung hat sich allemal gelohnt. Das Angenehme ist, dass der Platz touristisch noch kein bisschen erschlossen ist. Sonst wird hier ja für gefühlt jeden Ort, an dem es landschaftlich etwas Besonderes zu sehen gibt, ein Eintritt verlangt und eine Guide zur Verfügung gestellt, ob man will oder nicht. Hier aber können wir in aller Ruhe solange verweilen, wie wir wollen und den Blick genießen.

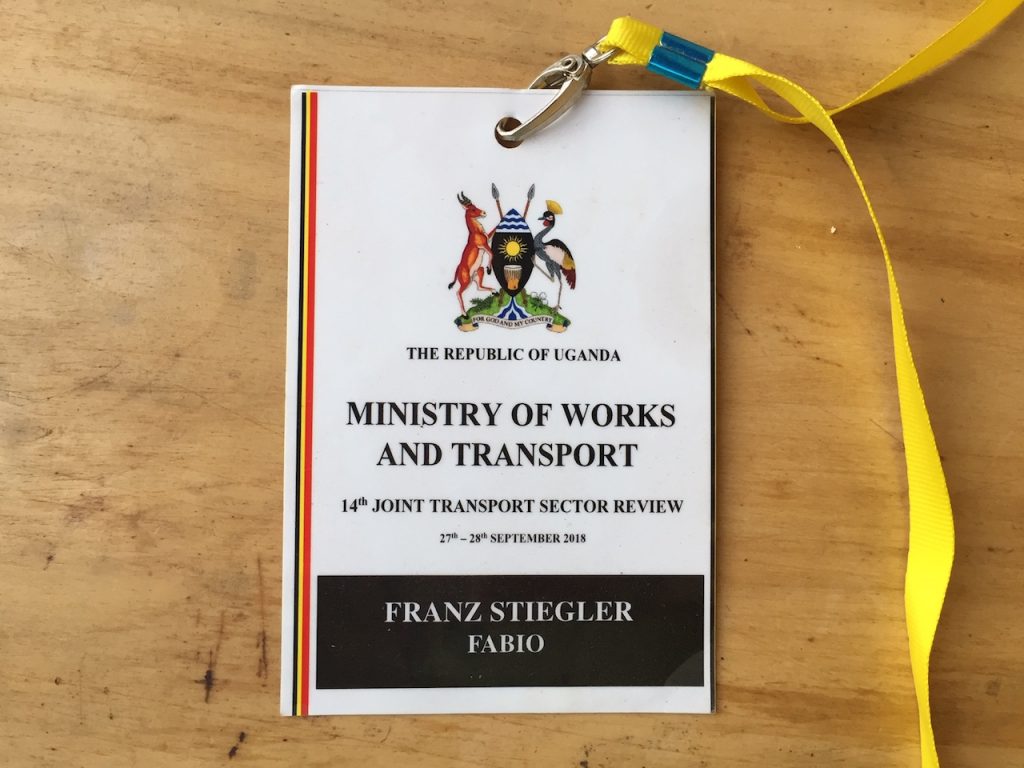

Und dann war ich eine Woche später auch nochmal in Kampala. Meine Chefin Katesi hatte mir ein paar Wochen vorher berichtet, dass am 27. und 28. September in der ugandischen Hauptstadt eine art Verkehrskonferenz des Ministry of Works and Transport stattfindet. Da sie in meiner Bewerbung gelesen hatte, dass ich mich für verkehrsplanerische Themen interessiere, hat sie mir kurzerhand eine Einladung organisiert. Also breche ich am Mittwoch in Richtung Kampala auf. Mein Plan ist einfach, noch vor Einbruch der Dunkelheit anzukommen, weshalb man mir rät, schon um drei Uhr nachmittags loszufahren aufgrund des hohen Verkehrsaufkommen. Im Endeffekt dauert die Fahrt dann aber doch nur gute eineinhalb Stunden. Als ich in Kampala ankomme, bin ich erstmal überrascht. Als ich hier vor knapp eineinhalb Monaten war, kam mir die Stadt mit ihrem Verkehrschaos und der Geschäftigkeit so wahnsinnig exotisch und anders vor, als jede Großstadt die ich bisher kannte. Jetzt erscheint mir Kampala im Vergleich zu Jinja auf einmal ziemlich europäisch! Mit dem Boda fahre ich auf breiten Straßen an großen Gebäuden und Ampeln (!) vorbei, von überall her grüßen riesige Plakate, die für den neuen Mercedes, KFC, HIV-Tests und sogar das Oktoberfest werben, das an diesem Wochenende in Kampala stattfindet.

Übernachten kann ich in einer von meiner Entsendeorganisation Artefact gemieteten Wohnung im Stadtteil Ntinda. Da die Stellen von Artefact in Kampala momentan noch vakant sind, wird die Wohnung an Mary, eine Freiwillige, die bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Uganda arbeitet, untervermietet. Sie erzählt mir, dass heute Abend Deena in einem Lokal in der Stadt auftritt und fragt kurzerhand, ob ich ich mitkommen will. Deena, das muss man wissen, ist eine junge Deutsche, die vor mehreren Jahren wie ich einen Freiwilligendienst in Uganda absolvierte, dabei als Singtalent in einer Kampaler Kneipe „entdeckt“ wurde und sich mittlerweile zum lokalen Popstar entwickelt hat. Ich habe von ihr bereits mal zuhause im SZ-Magazin gelesen. Also fahren wir kurzerhand zur besagten Bar und finden schon eine Gruppe von anderen Freiwilligen aus Deutschland und Schweden vor, die sich schon mit der Sängerin unterhalten. Das Konzert selbst ist gut, auch wenn mir ihr Musikstil nicht besonders zusagt. Vor allem die Band hat es in sich.

Am nächsten morgen muss ich früh raus. Die Konferenz findet im südlichen Stadtteil Munyonyo am Viktoriasees statt, ich muss also erstmal quer durch die gesamte Stadt. Erst auf der einstündigen Bootfahrt fällt mir auf, dass ich im Grunde nicht die leiseste Ahnung habe, was mich eigentlich erwartet. Mir wurde gesagt, dass ich mich förmlich kleiden solle, weshalb ich meine Turnschuhe geputzt habe und mein Hemd aus dem Schrank geholt habe. Mit dem, was mich in Munyonyo erwartet, habe ich aber sicher nicht gerechnet. Erstmal die Location: Das Speke Resort ist wohl die teuerste Unterkunft in ganz Uganda. Direkt am See, gigantischer Pool, weitläufige Anlagen, das wohl größte und bestausgestattete Fitnessstudio, das ich je gesehen habe und ein riesiger Konferenzraum, den ich erstmal gar nicht finde. Als ich dann kurz vor knapp eintreffe, erhalte ich ein Namensschild und bekomme einen Platz inmitten rund 500 Anzugträger zugewiesen. Zum Beginn der Veranstaltung begrüßt uns der Minister für Verkehr und Arbeit, die Konferenz selbst wird dann von niemand geringerem als dem ugandischem Premierminister Rahukana Rugunda feierlich eröffnet. Selten habe ich eine Person mit so viel Autorität gesehen. Nicht nur ich, sondern alle 500 Konferenzteilnehmer erstarren in Ehrfurcht. Nachdem man gebetet hat und die ugandische Nationalhymne aus den Lautsprechern gedröhnt ist, kann es losgehen. Erstmal wird über den im letzten Jahr veranstalteten Transportentwicklungsplan berichtet und welche Ziele erreicht bzw. nicht erreicht wurden. Es folgt ein Statement der Entwicklungspartner, der Weltbank und er Europäischen Union. Im folgenden wird viel geredet, vor allem über große Prestigeprojekte, wie dem Ausbau des internationalen Flughafens in Entebbe, der Wiederbelebung der nationalen Fluggesellschaft Uganda Airlines, die vor ein paar Jahren pleite gegangen ist, oder Ugandas Eisenbahnpläne. Geplant und mit den Nachbarländern vereinbart ist der Bau einer internationalen Verbindung von der kenianischen Hafenstadt Mombasa, über Nairobi, quer durch Uganda und Kampala bis zur ruandischen Hauptstadt Kigali sowie einer abzweigenden Verbindung in den Südsudan. Während Kenia mit dem Bau voranschreitet und zwischen Mombasa und Nairobi schon Personenzüge verkehren, hinkt Uganda weit hinterher. Der ugandische Bahnbeauftragte sieht das natürlich anders. Interessant ist ja, dass in der Kolonialzeit bereits eine Bahnverbindung von Kampala zum indischen Ozean bestand, die aber komplett heruntergekommen und schon seit längerem nicht in Betrieb ist. Nun sollen aber parallel zum Neubau der Strecken auch Kolonialstrecken wiederbelebt und alte Wagons restauriert werden.

Auch um den Verkehrschaos in Kampala wird beraten. Anscheinend wurden in den letzten Jahren schon mehrere Versuche für die Einrichtung eines öffentlichen Nahverkehrs durch Busse gestartet, nach kurzer Zeit stellten die Betreiber aufgrund des Konkurrenzkampfes mit den Taxis bzw. Matatus und den Bodas den Betrieb wieder ein. Abhilfe schaffen soll u. a. eine Stadtbahn. Auch um Verkehrssicherheit geht es, vorrangig um den Fährenverkehr auf dem Viktoriasee, wo erst wenige Wochen zuvor in tansanischem Gewässer bei einem tragischem Unfall über 200 Menschen ums Leben kamen. Und natürlich war auch die neue Jinja Bridge ein Thema, eine gigantische Schägseilbrücke, die den Nil in meiner neuen Heimatstadt überqueren soll und damit den maroden Damm ablösen soll. Das Bauwerk wurde fast vollständig von Japan finanziert und soll nächste Woche eingeweiht werden.

Was leider fast gar nicht zur Sprache kommt, ist der nichtmotorisierte Transport, also Fußgänger und Fahrradfahrer. Es scheint als macht Uganda genau die gleichen Fehler, die man bei uns auch gemacht hat: Immer mehr Autoverkehr in den Städten begegnet man mit immer mehr und immer größeren Straßen. Dass neue Straßen mehr Verkehr erzeugen und der Schüssel vielleicht eher in der Förderung der schwachen Verkehrsteilnehmer liegt, hat man hier gefühlt genauso wenig begriffen wie in bei uns in Deutschland. Außer mir, meiner Chefin und einem jungen Professor an der Makarere-Universität in Kampala scheint das auf der Konferenz aber keiner so zu sehen.

Die ganze Veranstaltung endet mit einer Cocktailparty und traditioneller Life-Musik am Ufer des Viktoriasees. Rund 30 Tänzer führen in perfekten Choreographien traditionelle Tänze vor, sogar ein Feuerspucker gibt sein Können zum Besten. Dazu trommelt und fidelt die die circa zehnköpfige Musikgruppe was das Zeug hält. Nachdem jeder der ach so armen Konferenzteilnehmer noch 200.000 Shilling für die Reisekosten erstattet bekommt, geht es nach hause. Unfassbar, wieviel Geld die Regierung für so eine reine Informationsveranstaltung aus dem Fenster wirft.

Dass es beim Thema Verkehr vor allem in Kampala aber wirklich einiges zu tun gäbe, zeigt sich wieder abends bei der Heimfahrt zur Wohnung. Es ist das erste Mal, dass ich nachts Matatu fahre und das Chaos scheint nochmal um einiges größer als tagsüber. Erstmal wäre es für mich allein komplett unmöglich, den Kleinbus zu finden, der in meine Richtung fährt. Anscheinend ist der Matatuverkehr etwas koordiniert, es gibt Stages, an denen sie abfahren und feste Routen, die verfolgt werden. Trotzdem wirkt die Flut der klapprigen Taxis alles andere als organisiert, sie halten gefühlt irgendwo und fahren dorthin, wo es ihnen gerade passt. Als mich meine Chefin dann ins richtige Matatu gesteckt hat, geht das Abenteuer erst richtig los. Es ist im Grunde wie Autoscooter fahren. Sind vor uns 5 Meter frei, gibt der Fahrer Vollgas und bremst 1 cm hinter dem vorderen Fahrzeug ab, bildet sich eine Schlange, schert der Fahrer aus und brettert alle Fußgänger aus dem Weg scheuchend über den schmalen Streifen neben der Fahrbahn, wenige Zentimeter vom Straßengraben entfernt. Wenn es dann dort nicht mehr weitergeht, drängelt er sich wieder in die Schlange. Und mitten in diesem Chaos schlängeln sich auch noch die Bodafahrer und Fußgänger durch die teilweise nur einen halben Meter breiten Fahrzeuglücken. Es ist fast ein Wunder, dass ich persönlich noch keinen Unfall erlebt habe. Deutlich wird aber, dass die ugandische Hauptstadt viel mehr unternehmen muss, um nicht im Verkehr zu ersticken. Zwar spielt die Metropole mit ihren ca. 1,5 Millionen Einwohnern eher im Mittelfeld der afrikanischen Metropolen, zum Großraum gehören aber schon rund 2,8 Millionen. Außerdem gehört Kampala zu den am schnellsten wachsenden Städten der Welt, für das Jahr 2050 rechnet man mit 9,4 Millionen, 2100 schon mit über 40 Millionen Einwohnern.

Am Samstag den 6. Oktober heiratet die Schwester meines Arbeitskollegen Joshua. Er hat deshalb auch die FABIO-Belegschaft eingeladen. Da sich die Begeisterung bei meinen Kollegen aber in Grenzen hält, werde ich und Jeremiah, der lokale Freiwillige bei FABIO, hingeschickt. Erstmal gilt es aber, sich dem Anlass entsprechend einzukleiden. Das heißt, ich benötige schwarze Schuhe, ein Jacket und einen Kansu, das traditionelle Festtagsgewand der Männer in Busoga. Den Kansu kann ich mir von Joshua ausleihen, Schuhe und Jacket bekomme ich auf dem Markt. Fertig kostümiert kommen wir also am Samstag eine halbe Stunde zu spät im Dorf Kyerinda an, wo die Hochzeit stattfinden soll. Als uns Joshua entgegenkommt, bin ich erstmal schockiert: Ausgerechnet er, der sonst im Office immer am meisten auf förmliche Kleidung steht und mir erklärt hat, wie ich für die Hochzeit zu kleiden habe, tritt uns jetzt in T-Shirt, Freizeithose und Flipflops entgegen! Irgendwie kann ich auch sonst niemanden im Kansu finden. Auf einmal komme ich mir ziemlich albern vor in dem langen weißen Gewand. Wie sich dann aber herausstellt, beginnt die Feier um 12 Uhr afrikanischer Zeit, also im Endeffekt nicht vor 14 Uhr. Nach und nach treffen immer mehr Kansuträger ein und auch Joshua zieht sich sein Festtagsgewand an. Die Frauen tragen bunte Kleider mit spitz nach oben stehende Ecken an den Schultern. Auf dem Gelände stehen mehrere Zelte, unter denen Tische und Stühle aufgestellt wurden. Auf der anderen Seite sind hunderte Stühle wie Zuschauerränge aufgestellt. In der Mitte befindet sich eine kleine mit Blumen geschmückte Bühne. Überhaupt ist alles wahnsinnig aufwendig geschmückt, sogar ein eigens für die Veranstaltung etikettierter Rotwein (und der ist hier echt teuer) steht auf den Tischen. Erst jetzt wird mir gesagt, dass das ganze eigentlich gar keine Hochzeit ist, sondern die „Introduction“. Traditionell wird der Bräutigam vor der Hochzeit erst im Heimatdorf der Frau vorgestellt. Die eigentliche Hochzeit findet dann im Dorf des Bräutigams statt.

Natürlich ist die Feier aber viel mehr als eine bloße Vorstellung. Zu Beginn wird natürlich erstmal gebetet, dann dröhnt aus den viel zu basslästigen Boxen erst die Nationalhymne Ugandas und dann die Hymnen der Gruppen Basoga und Langi, denen die beiden Partner angehören. Zwei Moderatoren sorgen für ständige Unterhaltung, es wird viel getanzt, gelacht und geklatscht. Im Gegenzug dazu, dass er die Frau bekommt, muss der Bräutigam Geschenke an die Familie der Braut überreichen: Dutzende Ananas, Bananen und Matoke, fünf lebendige Hühner, ein Flachbildschirm, ein Wandschrank, ein Hinterbein einer Kuh, eine Solarzelle, eine scheußliche Couchgarnitur – der Zug der Geschenketräger scheint kein Ende zu nehmen. Am Ende kommt es dann schließlich zum Höhepunkt des Tages: der Verlobung des Paars. Danach muss die Braut, die im Laufe der Feier drei mal das Kleid gewechselt hat, nochmal zusammen mit dem zukünftigen Mann vortanzen.

Ich bin beeindruckt, welch hohen Stellenwert die Hochzeit für die Menschen hier hat. Allein diese Introduction muss den Familien ein Vermögen gekostet haben. Dazu kommt ja noch die eigentliche Hochzeit. Und dann hat die Braut Diana ja nicht nur Joshua als Bruder, sondern insgesamt rund 10 Geschwister, die ja auch alle unter die Haube gebracht werden müssen…

So, das wars nun endlich von meiner Seite. Für Anregungen, Wünsche oder Fragen bin ich weiterhin unter der gewohnten E-Mail-Adresse erreichbar. Falls ihr diese noch nicht habt, wendet euch bitte an solivol@derian.de.

Viele Grüße oder wie man auf Luganda sagen würde: Siba Bulungi!

Franz